軟水器的歷史發展

💧 水的硬度問題由來已久

水質硬度指的是水中鈣(Ca²⁺)與鎂(Mg²⁺)離子的含量,這些礦物來自地層中的石灰岩、白雲石等。早期人類發現,硬水容易導致皂垢、鍋爐結垢,並影響飲水口感,因此人類開始尋找軟化水質的方法。

📜 18世紀初的發現

- 1760年代,英國化學家Joseph Black 首次發現鈣與鎂是導致水質變硬的主要成分。

- 19世紀初,工業革命推動了鍋爐與蒸汽機的發展,但硬水造成管線結垢問題,促使科學家尋找軟水方法。

⚗ 19世紀的軟水技術突破

- 1903年,美國科學家 Robert Gans 發明離子交換樹脂技術,成為現代軟水器的基礎。

- 20世紀中期,家用軟水器 開始普及,並應用在家庭與工業領域。

軟水器的原理

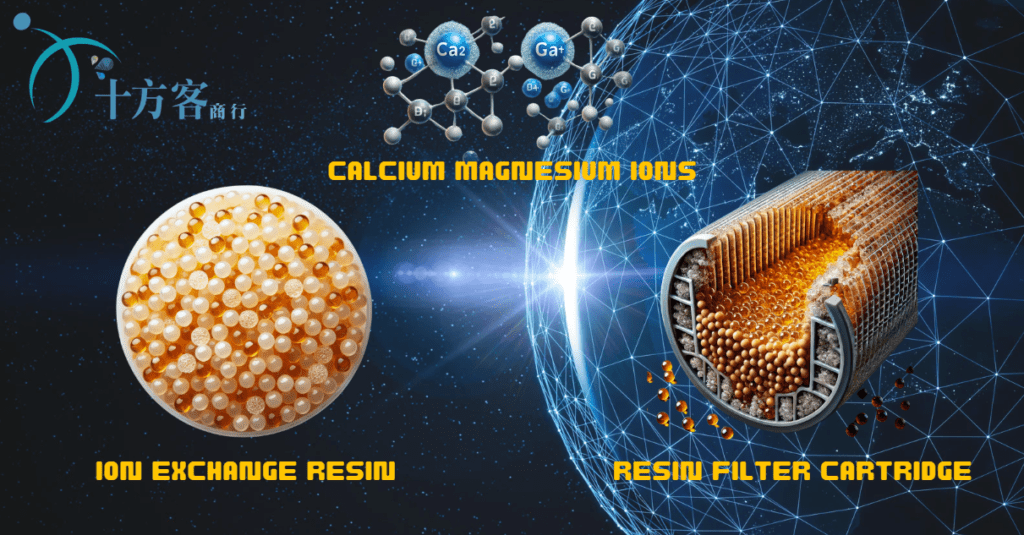

🔬 核心技術:離子交換技術(Ion Exchange)

目前主流的軟水器使用離子交換樹脂(Ion Exchange Resin),其工作原理如下:

- 水流經樹脂床:含有鈣(Ca²⁺)與鎂(Mg²⁺)的硬水進入軟水器。

- 離子交換:樹脂表面帶有鈉離子(Na⁺),當水流過時,樹脂將鈣、鎂離子捕捉,並釋放鈉離子到水中。

- 軟化水輸出:鈣鎂離子被去除後,水變得更軟,減少結垢問題。

- 樹脂再生(Regeneration):當樹脂被鈣鎂離子飽和時,需要用鹽水(NaCl)進行逆洗,恢復樹脂的交換能力。

🧪 其他軟水技術

- 逆滲透(RO)系統:透過半透膜過濾硬度離子,但會產生廢水,效率較低。

- 磁力或電場軟水技術:透過改變離子排列方式,減少水垢,但效果仍具爭議。

離子交換反應

當硬水通過軟水器時,樹脂上的鈉離子(Na⁺) 會與水中的 鈣(Ca²⁺) 和 鎂(Mg²⁺) 離子交換:

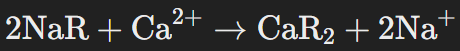

(1) 與鈣離子的交換反應

- NaR:代表樹脂上的鈉離子(Na⁺-Resin)

- CaR₂:表示鈣離子(Ca²⁺)與樹脂結合

- 交換後,鈉離子(Na⁺)進入水中,而鈣離子(Ca²⁺)被樹脂捕捉

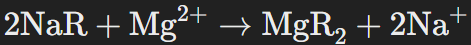

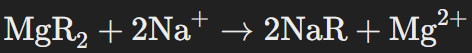

(2) 與鎂離子的交換反應

- 鎂離子(Mg²⁺)被樹脂捕捉,交換後釋放鈉離子(Na⁺)

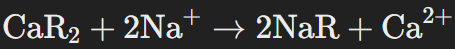

樹脂再生過程(Regeneration)

當樹脂上的鈉離子被消耗,飽和了鈣、鎂離子時,就需要使用鹽水(NaCl)進行再生,將鈣鎂離子洗出,使樹脂恢復交換能力。

高濃度NaCl溶液 會提供大量Na⁺,將樹脂上的Ca²⁺、Mg²⁺ 置換掉,使樹脂恢復成 Na⁺-Resin 狀態釋放出的 Ca²⁺、Mg²⁺ 會隨廢水排出,樹脂重新可用

完整流程

硬水進入 → Ca²⁺/Mg²⁺ 被樹脂捕捉,Na⁺ 釋放 → 軟水流出樹脂飽和後 → 用鹽水(NaCl)沖洗 → Ca²⁺/Mg²⁺ 置換出,樹脂恢復Na⁺樹脂恢復狀態,重新開始軟水處理

✅ 鈣、鎂離子帶有較強的正電荷(+2),更容易被樹脂吸附

✅ 鈉離子(+1)比鈣、鎂離子(+2)更容易置換,故使用高濃度NaCl可逆轉反應

✅ 離子交換是可逆過程,可通過適當操作進行樹脂再生,確保長期使用